Todo economista convencional con ambiciones tecnocráticas recomienda

desde el inicio de la crisis, a través de los altavoces que

generosamente le prestan los medios, dos medidas de política económica:

austeridad y reformas estructurales. Bien es cierto que con el fracaso

total, por otra parte anunciado y previsible, de tales políticas para

restablecer la estabilidad financiera y económica en Europa (al acelerar

la austeridad la espiral de deflación de deuda hacia una depresión en

los países periféricos de la Eurozona), los economistas neoliberales

mencionan la austeridad como mal inevitable. Asimismo, consideran que

las reformas estructurales son necesarias para facilitar una salida más

rápida de la crisis y llaman a profundizar en ellas.

Entre tales reformas figura como destacada y casi única la reforma

laboral. Precisamente la reforma del mercado de trabajo, en vigor desde

febrero, y que dada su “agresividad” parecería responder a lo que, según

estos economistas, “necesita” la economía española. Pero, al igual que

ocurre con la austeridad, los economistas neoliberales no explican cómo

esas reformas estructurales podrían mejorar el crecimiento y, menos aún,

cuantifican sus efectos, más allá de apelaciones genéricas a supuestas

mejoras en la flexibilidad, la competitividad y el empleo. En un

artículo anterior

explicábamos cómo esa reforma laboral no responde a la necesidad de

disminuir la tasa de paro, puesto que no es en la legislación laboral

donde reside el origen del desempleo actual de la economía española. En

este artículo cuantificaremos sus efectos a corto, medio y largo plazo

sobre distintas variables: empleo, paro, PIB, salarios y productividad.

Este artículo, además, servirá a los economistas de FEDEA[1] (que

recientemente insistían, pese a la evidencia empírica en contra, en la

legislación laboral como origen del desempleo e incluso del modelo

productivo) para que conozcan los efectos negativos que en los próximos

años tendrán las políticas que ahora defienden. Saberlos ahora les dará

tiempo para rectificar en el momento adecuado su discurso, al igual que

hicieran con su apoyo inicialmente entusiasta a las políticas de

austeridad. Así, si leen este artículo, tendrán la oportunidad de

afirmar con tiempo de sobra que ésta no era en realidad su reforma

laboral, y de calibrar un modelo DGSE para obtener algún resultado que

nos ilustre a los impíos ateos del libremercado, de cómo la clave por la

que la reforma será un desastre se encuentra en que se ésta se quedó

corta.

La reforma laboral sería ineludible según el consenso neoliberal por dos motivos:

1) Se atribuye erróneamente el origen de las crisis a un

problema de competitividad de los países periféricos de la Eurozona.

2) En contexto sin posibilidad de devaluación del tipo cambio,

que restaure la competitividad perdida, se considera que la única salida

sería una devaluación interna, como vía para mejorar la balanza de

pagos y crecer vía exportación.

|

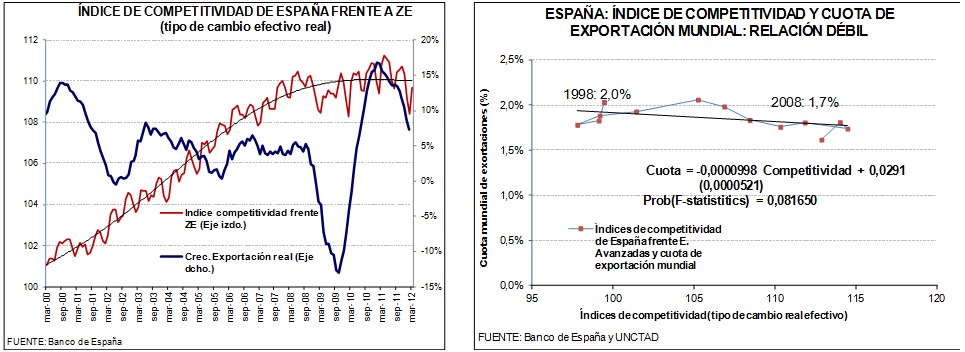

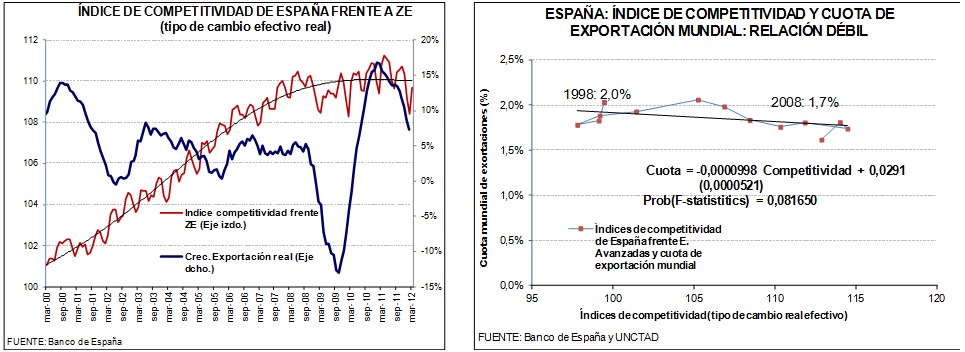

El primer argumento es una falacia. Cierto es que los índices de

competitividad desde la entrada en la UEM se han deteriorado en España.

Estos índices se refieren, como indica el gráfico de la izquierda, a

tipos de cambio efectivos reales, es decir, la relación entre el índice

de precios de un país y el de sus socios comerciales. En el caso español

este índice ha empeorado, aunque no por un aumento de los costes

laborales unitarios reales (y, por tanto, no por los salarios reales

que, de hecho, se han reducido en la última década), sino por el

incremento de los precios, apropiado por el excedente empresarial. Y es

que suelen olvidarse de los beneficios empresariales como factor

inflacionario. En todo caso es falso que tal deterioro de los índices de

competitividad sean el origen del desequilibrio comercial, dado que la

cuota de exportaciones de España se ha mantenido prácticamente estable

durante la última década y, más aún, su crecimiento ha tenido una

relación mayor con la evolución del comercio internacional que con los

costes laborales unitarios relativos. Esto se debe a que en los países

desarrollados la demanda de sus exportaciones es relativamente

inelástica al precio unitario. Dicho de otro modo, variaciones en los

precios modifican de forma limitada su demanda exterior, debido a que en

gran medida se compite en diferenciación de producto.

El segundo argumento, como veremos al analizar el efecto a medio

plazo de la reforma, hace equivalentes erróneamente los efectos de una

devaluación interna, vía costes salariales, con una devaluación del tipo

cambio. Sus efectos sobre los índices de competitividad pueden ser

equivalentes, pero no lo son desde luego sobre la renta y el empleo.

La reforma laboral aprobada en febrero, por tanto, no

pretendería otra cosa que limitar el poder de negociación y de derechos

de la clase trabajadora para facilitar el ajuste de las plantillas y

reducir salarios. Esta finalidad está en todas medidas que

contiene: eliminación de la ultraactividad de los convenios, reducción

de costes de despido y salida, cambio unilateral de condiciones de los

salarios funcionales para el empresario, eliminación de autorizaciones

administrativas en los ERE, de la tutela judicial en otros casos…

Pasemos entonces a analizar los efectos a corto, a medio y largo plazo.

EFECTOS A CORTO PLAZO: AUMENTO DEL DESEMPLEO

Esta reforma laboral entró en vigor por Real Decreto el día 13 de

febrero, por lo que sus efectos en los datos del mercado laboral se

producirían a partir de marzo. Lo que se observa con los datos de la

Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2012 y del

paro registrado en abril es que se acelera la caída de la ocupación y el

ajuste vía cantidades.

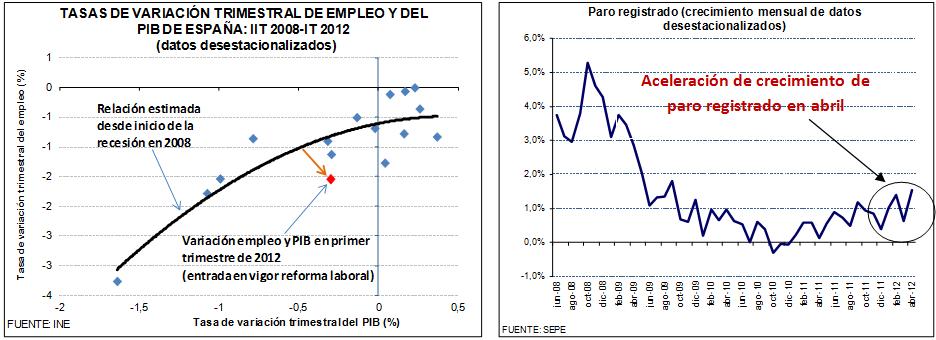

En el gráfico inferior izquierdo se observa la relación entre

variación porcentual del empleo y PIB desde el inicio de la recesión en

2008. La línea muestra la relación media entre variación del PIB y

empleo. Los trimestres o puntos por encima de la línea indicarían una

desaceleración de la destrucción del empleo respecto a la variación del

PIB, es decir, un menor ajuste en cantidades y viceversa

Precisamente en el primer trimestre de vigencia de la reforma

observamos una aceleración de la caída del empleo respecto al PIB y,

contrariamente a lo que nominalmente pretendía la reforma, una

aceleración del ajuste a la baja vía cantidades. Lógico si se piensa que

la reforma se aplica en el contexto de una situación de caída acumulada

de renta e ingresos, y con recesión, por lo que ésta facilita la

expulsión de trabajadores del mercado laboral, agravando el problema

desde un principio.

Esto viene corroborado por los últimos datos de paro registrado de

abril (gráfico de la derecha). Pese a que se publicitó una caída del

desempleo registrado en 6.632 personas, al tomar datos

desestacionalizados (dato realmente relevante para determinar la

tendencia mensual) se observa que el paro se aceleró en abril y marzo

hasta niveles máximos desde finales de 2009 (1,6%), apogeo de la fase

recesiva anterior.

En consecuencia, a corto plazo, la reforma laboral aumenta la

destrucción del empleo al facilitar la expulsión de trabajadores del

mercado.

EFECTOS A MEDIO PLAZO: CAÍDA SALARIAL, DE LA RENTA Y AUMENTO DEL DESEMPLEO

Como mencionábamos, el principal objetivo de la reforma laboral es

promover una devaluación interna por medio de un ajuste salarial a la

baja que mejore las exportaciones. Este razonamiento supone confundir

erróneamente los efectos de una devaluación interna con los de una

devaluación del tipo de cambio. Error que a su vez incluye otro:

considerar los salarios como un precio más.

Una devaluación del tipo de cambio siempre provoca una mejora de las

exportaciones y una reducción de las importaciones, incrementándose

entonces la renta, si se cumple la condición de Marshall-Lerner[2], lo

que empíricamente se cumple de manera generalizada. En cambio, una

devaluación interna como la que promueve la reforma laboral v2ía

salarios, no tiene por qué incrementar la renta, sino que probablemente,

y casi con seguridad, dé lugar a una caída de ésta.

Una devaluación interna vía salarios tiene consecuencias en dos frentes:

1) En cuanto a la demanda interna, en un contexto de fijación de precio mark-up[3]

(competencia imperfecta) se genera una caída de precios, aunque menor

que la de los salarios, deteriorando su poder adquisitivo. Esto reduce

la demanda de consumo, mientras que la demanda de inversión, en la

medida que no ve inmediatamente realizada la rentabilidad de la caída

salarial, no se incrementa. Es decir, que la demanda interna cae

(Kalecki, 1970). Añádase que el propio deterioro de las relaciones

laborales en un contexto de desempleo masivo como el actual, induce a su

vez a caídas en el consumo también entre quienes aún mantienen su

puesto de trabajo, como medida de cautela. Ante el temor a perder el

empleo optan por ahorrar.

2) En cuanto a la demanda externa, el efecto inmediato sería

obviamente de mejora de las exportaciones, pero dicha mejora debería

compensar el efecto negativo sobre la demanda interna previa, y esto es

altamente improbable. En todo caso, como vimos anteriormente, la demanda

de exportaciones es relativamente inelástica (tiene una variación

relativamente limitada con los cambios en el precio, debido a la

relevancia de la competitividad estructural y a través de la

diferenciación de producto), por lo que la posible mejora de las

exportaciones derivadas de la caída salarial no compensará el descenso

de la demanda interna.

El efecto neto de la devaluación interna vía caída salarial será un

descenso de la renta, y no un aumento como en el caso de la devaluación

del tipo cambio.

Recientemente, un informe de

Crédit Suisse

consideraba que una mejora del índice de competitividad de España hasta

los niveles previos de hace una década, implicaría una caída anual del

3% en la tasa de salarios nominales durante los próximos 5 años.

Nosotros estimamos que, suponiendo en el mejor de los casos un

comportamiento similar de la productividad por ocupado de España

respecto de la Eurozona y una tasa de inflación en torno al 1,5% anual,

reducir el índice de competitividad de España hasta el nivel del año

2000, implicaría una contracción del salario nominal y de la

remuneración de asalariados en torno al 2,5% anual durante los próximos 5

años, y una caída del salario real del 1,6% medio anual.

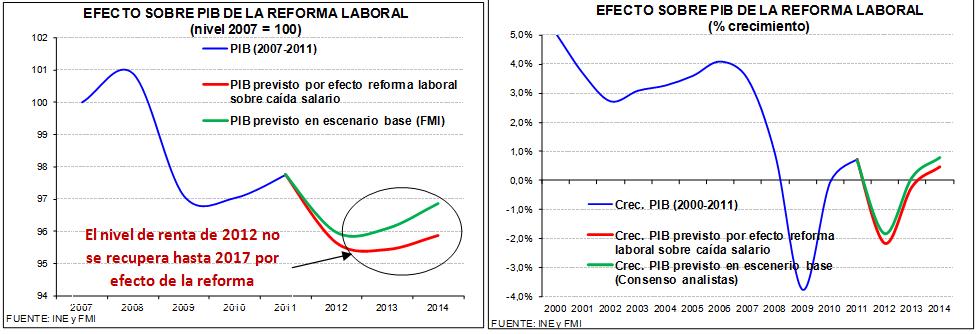

Una vez conocido el efecto negativo sobre la renta y el PIB de una

caída salarial (o devaluación interna, que acabamos de analizar),

podemos cuantificar el efecto, sabiendo que la remuneración de los

asalariados y el PIB se encuentran cointegrados. De esta forma, una

variación de la remuneración de los asalariados explica la evolución del

PIB, sin que se produzca una regresión espuria.[4] Al estimar esta

relación, prevemos una caída del PIB anual durante los próximos 5 años

del 0,4% anual respecto a un escenario base (es decir,

contrafactualmente, si no se hubiera implementado la reforma). Ello

supondría que en 2012 la caída del PIB no sería del -1,8% (como prevén

los organismos multilaterales tipo Comisión Europea o FMI), sino del

-2,2%. En 2013 no sería de entre el 0,1% o el -0,3%, sino del -0,6%... Y

todo ello sin tener en cuenta los efectos de la espiral contractiva

sobre la demanda agregada de los recortes del gasto y del ajuste

presupuestario, que acelerarían el proceso de depresivo. Y sin contar

tampoco que las políticas de ajuste se implmentan en un contexto de

desapalancamiento en el sector privado, que ahorra para reducir su

excesiva deuda acumulada.

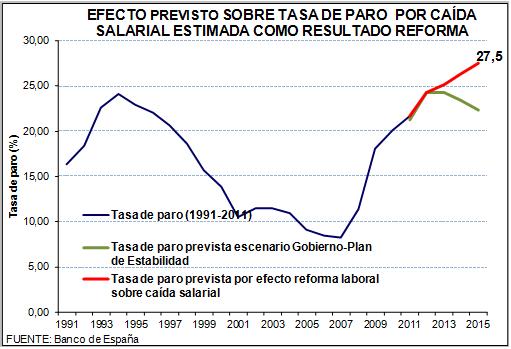

Por todo ello, el efecto sobre la devaluación interna, vía caída

salarial, será un descenso de la renta. Por su parte, esa caída de la

renta disminuiría la ocupación, y con ello aumentaría la tasa de paro

por encima del 27% en 2015, frente al 23% previsto en el escenario base

por el Gobierno y organismos multilaterales. Y todo ello, al igual que

en el caso de la renta, sin tener en cuenta el efecto contractivo del

ajuste fiscal.

En consecuencia, a medio plazo, la reforma laboral tendrá

como resultado una caída de la renta, el PIB y la ocupación, y un

incremento de la tasa de paro respecto a los valores previstos por los

organismos internacionales, y sin tener en cuenta los efectos

contractivos adicionales de la austeridad fiscal.

EFECTOS A LARGO PLAZO: CAÍDA DE LA PRODUCTIVIDAD

Los defensores de la reforma laboral afirman que sus mayores virtudes

se observarán en el largo plazo. Lo bueno del largo plazo es que

siempre está por llegar, lo que permite que todas estas promesas se

mantengan en el tiempo, y si no se cumplen es porque aún falta para ese

“largo plazo”. Eso sí, no cuantifican ni analizan cuáles serán esas

consecuencias tan positivas, más allá de huecas palabras sobre

“mejoras”, “crecimiento potencial”, “competitividad” y la “flexibilidad”

de la economía española, a través de no se sabe muy bien qué mecanismo

esotérico.

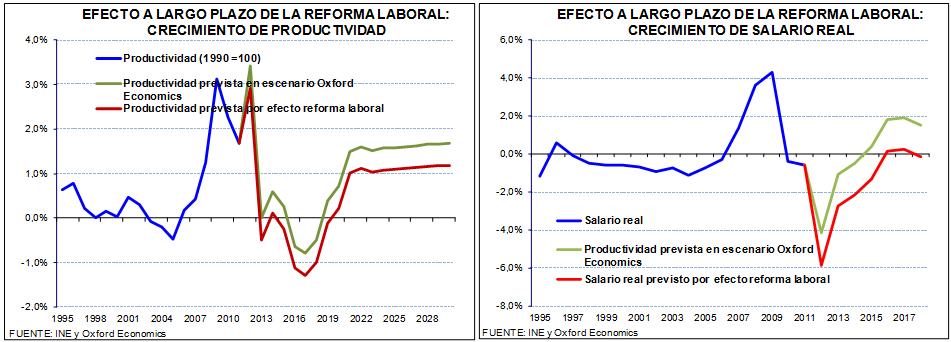

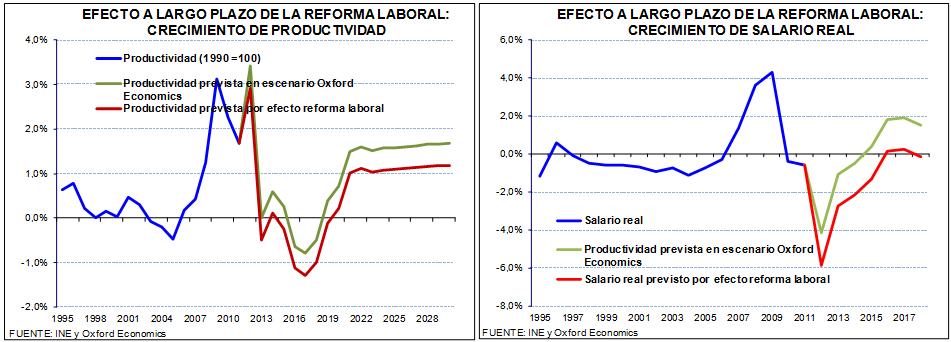

En el largo plazo la variable más relevante, que determina la

evolución de la renta per cápita y del bienestar, es la productividad.

Los defensores de la reforma laboral afirman, de forma sorprendente, que

tal mejora de la productividad se produciría debido a que la reforma

laboral, al reducir los derechos de los trabajadores, incentivaría su

esfuerzo. Sorprendente afirmación porque a largo plazo, que es donde se

aprecian los cambios relevantes de la productividad, los únicos

determinantes de ésta son el stock de capital, el progreso

técnico y lo que en los modelos neoclásicos se llama “capital humano”,

es decir, formación de los trabajadores o valor de la fuerza de trabajo.

El esfuerzo de los trabajadores, incentivado con su precariedad no es

absoluto un determinante de la productividad a largo plazo.

Pero, como vimos anteriormente, el principal resultado de la reforma

es una contracción de los salarios. El efecto de los salarios a largo

plazo sobre la productividad es cuanto menos ambiguo. En los últimos

años se han desarrollado trabajos en los que se demuestra la relación de

causalidad desde los salarios hacia la productividad, debido a que el

crecimiento de éstos empuja hacia un cambio técnico sesgado ahorrador de

trabajo (Foley y Michl (1999)), y con ello a los empresarios a acelerar

el progreso técnico y aumentar el stock de capital. Entre estos trabajos destacan los de Adalmir Marquetti (2004) quien, a través de datos de panel del Penn World Table,

prueba la relación estable que va del salario a la productividad y no a

la inversa. Esto explicaría que en aquellos países donde se han

inducido caídas o moderación salarial se haya producido un estancamiento

de su productividad, como por ejemplo Países Bajos (CWM Naastepad

(2004))

|

En el caso de la reforma laboral española, la caída del salario real

medio a la que, según estimamos anteriormente, induciría la reforma

laboral (en torno al 1,7% anual en los próximos 5 años) provocaría un

descenso de la productividad del trabajo, de acuerdo con un modelo de

cointegración entre salario real y productividad, del 0,5% anual hasta

el año 2020, frente a un relativo estancamiento previsto en los

escenarios de consenso entre los analistas.

En conclusión, en el largo plazo la reforma laboral

contribuiría a una caída de la productividad, que es el determinante de

la renta per cápita a largo plazo para una economía. Esto

retroalimentará un modelo de baja productividad-bajos salarios, que

precisamente se dice querer cambiar con las reformas estructurales.

Las consecuencias cuantificadas y estimadas en todos los horizontes

temporales de la reforma laboral son evidentemente muy negativas sobre

el empleo, los salarios, el crecimiento y la productividad. Sorprende la

falta de debate sobre estas consecuencias de la reforma laboral, más

allá de las vaguedades y argumentaciones ideológicas neoliberales sobre

las pretendidas bondades de eliminar cualquier protección a los

trabajadores para reducir el desempleo, pues se parte del reduccionismo

de plantear el salario como un coste más, tal como señalaba

Fernando Luengo recientemente en econoNuestra.

Sobre todo porque esta reforma laboral ni siquiera es funcional al

objetivo que dice perseguir: bajar la tasa de desempleo. No lo es y no

lo será. Y además tendrá a largo plazo consecuencias sobre el modelo

productivo, laboral y social tremendamente tóxicas.

REFERENCIAS

Foley y Michl (1999): Growth and Distribution, Harvard University Press. Massachussets.

Kalecki, M. (1970), Estudios sobre la teoría de los ciclos económicos, Ariel, Barcelona.

Luengo, Fernando (2012), “Mercado de trabajo. Reflexión crítica de la

lógica económica dominante”, en econonuestra.org. 08/05/2012.

Marquetti, A. (2004): “Do Rising Real Wages Increase The Rate of Labor-Saving Technical Change?. Some Economic Evidence”, Metroeconomica, 55 (4), pp. 432-441, Noviembre.

[1] Los

editores de FEDEA,

en su habitual estrategia de construirse argumentos caricaturescos para

luego rebatirlos, señalaban que la evidencia empírica, en contra de sus

tesis que vinculan tasa de paro y legislación laboral, o bien es

irrelevante (ya que se publica “en revistas de muy bajo impacto y poca

credibilidad en cuanto al control de calidad que aplican a los artículos

que publican”) o bien responde a intereses políticos o ideológicos

(como los informes de la OCDE). Estos argumentos son llamativos por dos

razones:

a) Basar un argumento en términos de qué posiciones aparecen en

revistas de mayor impacto es cuanto menos dudoso. Entre otras

consideraciones por el sesgo que estos indicadores tienen hacia la

ortodoxia académica. Dicho esto, aun así existe una batería de artículos

recientes que cuestionan la relación entre legislación laboral y

desempleo publicados en revistas indiciadas JCR (las publicaciones de

mayor reconocimiento) y con índices de impacto superiores a los que

figuran en la mayoría de artículos publicados por los propios miembros

de FEDEA.

b) FEDEA es una institución financiada en su totalidad por 14

empresas pertenecientes al IBEX-35, una transnacional de serevicios de

consultoría y una fundación de unos grandes almacenes. De estas 16

entidades que sostienen a FEDEA, 9 son bancos, entre ellos la

recientemente nacionalizada BFA-Bankia. Teniendo en cuenta todo esto,

FEDEA no debería dar lecciones de imparcialidad a partir de sus

argumentos ad hominen.

[2] La suma de elasticidades de exportación e importación debe ser superior a la unidad.

[3] Esto significa que, en el contexto de competencia imperfecta,

algunas empresas tienen poder de mercado para no ser precio aceptantes,

por lo que pueden fijar precios por encima del precio de competencia

perfecta mediante un margen sobre sus costes, lo que implica rigideces

de precios.

[4] De forma muy sintética, dos variables se encuentran cointegradas

si, siendo no estacionarias (tienen tendencia) mantienen una relación

estable a largo plazo, que hace que los residuos de su regresión lineal

sean estacionarios. Es decir, que la relación entre dos variables con

tendencia (no estacionaria, por tanto) no es espuria, y no se debe

simplemente a que la existencia de una tercera variable relacionada con

ambas (como su tendencia), y que explicase a ambas.

J. Rodríguez y Antonio Sanabria

EconoNuestra

http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=277:consecuencias-de-la-reforma-laboral-y-que-no-te-cuenta-la-ortodoxia-economica&catid=50:a-fondo&Itemid=78