Entre los años 1978-1979 Gran Bretaña vivió el invierno del

descontento. El paro había subido a la entonces astronómica y

desconocida cifra de 1,6 millones de personas. El laborista James

Callaghan, sucesor del mítico Harold Wilson, no supo medir la magnitud

de lo que se venía encima y la prensa se burló de él titulando ¿Crisis, qué crisis?

una de sus declaraciones en la que quitaba importancia a las

dificultades de la gente. Los sindicatos convocaron una serie de huelgas

que finalizaron con la convocatoria de elecciones generales que ganó

una conservadora radical como Margaret Thatcher, bajo el principio del

rigor económico y dirigentes fuertes, seguros de sí mismos.

Si hacemos una analogía con la España del presente, aquí ya se habría

producido el cambio político con la victoria arrolladora del Partido

Popular (PP) el pasado mes de noviembre. Cuando los ciudadanos españoles

conocieron el pasado viernes, aterrados, las catastróficas cifras de

desempleo que deja como herencia la Administración socialista, miraron a

su Gobierno para que les diera una cierta esperanza, algo de sosiego,

para conocer tal vez un plan de choque extraordinario contra la tasa de

paro insoportable, pero solo se encontraron con una respuesta automática

de la vicepresidenta (el presidente no consideró oportuno comparecer en

ese momento ante cifras tan dramáticas y generadoras de alarma social):

las reformas son la respuesta.

Pero algunas de esas reformas van en la dirección contraria a crear

puestos de trabajo a corto plazo. Es más, los destruirán masiva y

rápidamente, como muestra lo ocurrido en los últimos meses en las

Administraciones públicas. A largo plazo todos muertos, decía Keynes.

¿Por qué se toman esas medidas, esas reformas, si adquieren el rumbo

opuesto al sentido común y desgastarán políticamente a quien las

protagonice? Porque son una exigencia de Bruselas, el FMI, el Banco

Central Europeo, y un compromiso de nuestros gobernantes con esas

instituciones.

Ello plantea, de nuevo, el tradicional equilibrio entre democracia y

mercados, o entre democracia y capitalismo, como se conocía hasta ahora.

En 2012 se cumplen 70 años de la publicación de un libro seminal para

la teoría política y la teoría económica: Capitalismo, socialismo y democracia,

del austriaco Joseph Schumpeter, uno de los economistas más influyentes

de la anterior centuria. El texto contiene básicamente tres ideas

fuerza: si podrá sobrevivir el capitalismo, si habrá de funcionar su

antagonista, el socialismo, y cómo serán las relaciones entre el

capitalismo y la democracia, que es la que aquí nos interesa. Desde que

se asentó la globalización se han medido dos tesis antagónicas: la

mayoritaria, que plantea la complementariedad entre ambos conceptos, que

se reforzarían mutuamente, y otra, hasta hace poco muy minoritaria, que

opinaba que la extensión de la esfera del mercado conllevaba una

limitación de la democracia. El aumento de las dificultades económicas,

el hecho de que en ningún otro momento de la historia contemporánea

excepto en la Gran Depresión, hayan sido tan grandes las disfunciones de

la economía en términos de desempleo, exclusión, desigualdad, extensión

de la pobreza en el seno de las sociedades ricas, dificultades en la

lucha contra el cambio climático, etcétera, no puede dejar indiferentes a

los demócratas.

Este dúo, democracia y mercado, ha entrado en dificultades mayores

con la Gran Recesión. La economía y la política se confrontan en una

tensión entre dos principios, el individualismo y la desigualdad por una

parte, y el espacio público y la tendencia a la igualdad por la otra,

lo que obliga a la búsqueda permanente de un compromiso entre ellos.

Aunque la jerarquía de valores exija que en última instancia el

principio económico esté subordinado a la democracia, y no al revés.

Esto es lo que se ha desequilibrado en las últimas décadas y lo que

explica que se haya producido un “retroceso pacífico” de la democracia a

favor de los mercados, en palabras del economista francés Jean-Paul

Fitoussi (La democracia y el mercado, Paidós).

La democracia, al impedir la exclusión de los ciudadanos por parte

del mercado, aumentaba la legitimidad del sistema económico, mientras

que el mercado, al paliar la influencia de lo público sobre la vida de

la gente, permitía una mayor adhesión a la democracia. Cada uno de los

principios que regía las esferas política y económica encontraba su

limitación en el otro. ¿Desde cuándo ello no es así? La gente expresa

mayoritariamente su opinión, en cualquier encuesta, de que ya no son la

política y el derecho sino los mercados quienes gobiernan la sociedad.

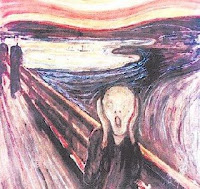

Las sensaciones de incertidumbre, inseguridad y miedo prevalecen en los

interrogados. La autonomía de la economía y las coerciones que la misma

impone a las decisiones políticas reducen el campo de la seguridad

colectiva que representa la democracia.

Se habla de “impotencia de la política” ya que los cambios (recortes)

en el Estado de bienestar, en los sistemas de protección, en las

políticas sociales, no proceden de las decisiones tomadas por los

representantes del pueblo sino de la coerción exógena que se impone a la

democracia. Fitoussi ha hecho pública una alegoría en la que los

ganadores de la globalización y de la crisis dicen a los perdedores de

las mismas: “Lamentamos sinceramente el destino que habéis tenido, pero

las leyes de la economía son despiadadas y es preciso que os adaptéis a

ellas reduciendo las protecciones que aún tenéis. Si os queréis

enriquecer debéis aceptar previamente una mayor precariedad. Este es el

contrato social del futuro, el que os hará encontrar el camino del

dinamismo”. Al tiempo, esos ganadores ya no quieren participar en el

sistema de protección social ni, en general, en la financiación de los

gastos públicos pagando más impuestos (los del capital son sensiblemente

inferiores a los que gravan las rentas del trabajo). Lo que este

periodo ofrece, como antaño la belle epoque, es el baile de los

perdedores y los ganadores, donde a veces las ganancias de estos últimos

son tan grandes que se vuelven imaginarias, más del orden del concepto

que de la realidad. ¿Cómo entender que la fortuna de un puñado de

privilegiados sobrepase la renta de países poblados por decenas de

millones de habitantes?

Esta ruptura del anterior contrato social es lo que el sociólogo

alemán Ulrich Beck denomina “estado de excepción económica”, o lo que

alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como el economista jefe del

FMI durante los años de arranque de la Gran Recesión, Simon Johnson,

califica como “golpe de Estado silencioso”. En los últimos tiempos, uno

de los economistas más en forma intelectual, el catedrático de Economía

Política de Harvard Dani Rodrik, que ha venido estudiando las relaciones

entre la democracia y el futuro de la economía, ha desarrollado (La

paradoja de la globalización, Antoni Bosch editor) lo que denomina “el

trilema político de la economía mundial”, que afirma que las sociedades

no pueden disfrutar simultáneamente de mercados completamente integrados

internacionalmente (la globalización), un Gobierno democrático

(entendido como aquel en el que las decisiones políticas relevantes han

de gozar de un apoyo social mayoritario), y que estas decisiones se

tomen en el marco de una estructura política nacional (el Estado

nación). Y hay que elegir. En el fondo, lo que está en juego es si se

permite que una democracia determine sus propias reglas y pueda cometer

sus propios errores, y no solo de escoger entre la cola-cola y la

pepsi-cola.

La globalización realmente existente está chocando con la democracia

por la sencilla razón de que lo que busca no es mejorar el

funcionamiento de esta última sino ponérselo fácil a los intereses

comerciales y financieros que buscan acceder a los mercados a bajo

coste. Por la contradicción generada, el consenso intelectual que era el

fundamento del modelo actual de globalización ha empezado a evaporarse.

Con cuatro años y medio de profundas dificultades económicas, la

seguridad de quienes animaban a la globalización de los mercados y de

las finanzas ha desaparecido y ha sido sustituida por dudas, preguntas,

un elevado escepticismo y el miedo a que nuestros representantes

políticos no puedan arreglar los problemas comunes porque los centros en

los que se decide la vida cotidiana de los ciudadanos cada vez están

más alejados de los Parlamentos y de los lugares propios de la

democracia, tal como la conocemos.

Joaquín Estefanía es autor del libro La economía del miedo.

El País

No hay comentarios:

Publicar un comentario